Avec l’ACRA, en route pour la campagne.

Nous allons dans la communauté rurale

de Koubalan.

Dans la ville de

Koubanao

* Selon les sources, le son « k » est orthographié avec un « k » ou un « c ». J’en ferai donc de même car ici, personne ne semble vraiment fixé sur la question.

Lors de notre première escale à Ziguinchor, le temps nous était compté.

Toutefois, comme promis à notre amie Martha de Las Palmas (association des Courriers de la Mer), nous avons tenu à rendre visite à l’ACRA.

Pour les navigateurs que cela intéresserait, l’ACRA de Ziguinchor se situe juste en face du mouillage (à droite en sortant du Kadiandoumagne).

Il est donc très aisé d’y déposer les paquets que nous transportons ou encore le résultat d’un grand vide dans les coffres du bateau.

Mais sur Vent de Folie, nous tenions à suivre

ces paquets.

Nous allons à Koubanao, visiter la « Case des tout petits », ainsi que les écoles du village.

Insa nous accompagne et nous fait profiter, outre de sa gentillesse, de sa parfaite connaissance de la région.

Départ pour

Coubanao.

Nous traversons le grand pont sur le fleuve Casamance, qui interdit hélas aux voiliers toute navigation sur les bolongs au-delà de Ziguinchor, alors que le fleuve se poursuit bien loin encore.

A Tobor, nous quittons la route pour la piste. Nous parcourrons ainsi une trentaine de kilomètres dans les terres.

Nous traversons le village

de Djiguinoum.

Insa nous fait remarquer les cases en terre.

Il s’agit de l’habitat traditionnel de Casamance.

Cette terre rouge se nomme banco.

Les hommes fabriquent tout d’abord les briques de banco. Celles-ci seront assemblées au moyen de cette même terre, largement mouillée.

Mais la terre peut être utilisée directement. Une fois mouillée, elle est alors appliquée à la main afin de monter les murs. En séchant, elle se craquelle vite mais reste très résistante.

Comme dans chaque village, mosquée et église se côtoient.

Mais celles-ci nous semblent luxueuses comparées à ce que nous voyons d’ordinaire en Casamance.

Nous poursuivons notre route. Les pousses de mangrove nous rappellent que les bolongs ne sont pas bien loin.

Nous tentons de doubler ce taxi 7 places (taxi brousse), bondé, qui roule à gauche afin d’éviter les nids de poule, avec une petite pensée pour ces gens qui voyagent ainsi une nuit entière jusqu’à Dakar, s’ils ne peuvent s’offrir le bateau ou lorsque ce dernier n’est pas fonctionnel.

Nous traversons Coubalan,

petit village où se trouve pourtant le siège de la communauté rurale.

Nous sommes dans le département de Bignona (au nord de la basse Casamance).

« Il n’y

a pas d’eau ! » nous explique

Insa.

Puis de petits villages de quelques cases se succèdent.

Sur les toits, la tôle

a remplacé la paille.

C’est plus chaud, certes, mais plus durable et surtout moins propice aux incendies.

À Fintiok, les hommes construisent aussi. Cette fois, le banco est utilisé directement. Pas de brique.

De janvier à juin, c’est

la période des constructions, précise Insa.

La récolte de riz est terminée.

Ensuite, la saison des pluies sera là et surtout les plantations qui occupent tous les bras.

Ensuite, la saison des pluies sera là et surtout les plantations qui occupent tous les bras.

Les charpentes de toutes les cases sont faites en bois de palmier, mais plus souvent de rônier, autre espèce de palmier, beaucoup plus résistante.

L’ACRA agit aussi dans une action de reboisement des rôniers et palmiers actuellement menacés.

Pourtant, le rônier est un arbre important

au Sénégal. Tout est utilisé. Le tronc, bois

quasi indestructible, les fruits et les feuilles.

Ces dernières servent à la vannerie mais surtout de lien pour toute

chose. Une fois sèches, elles offrent une très grande résistance.

Le fruit du rônier est le cobot.

C’est avec ce fruit que sont faites les louches, du même nom,

utilisées pour boire le bounouk.

Les manches, bouts de bois sculptés et décorés en

brûlant l’écorce laissée sciemment par endroits,

sont superbes et chacun est unique.

Palmier

Rônier

Le long de la route, des panneaux installés par l’UNICEF : « Je veux aller à l’école ! »

D’autres, représentant des trèfles, indiquent que nous sommes devant des zones de reboisement de la mangrove (projet de l’ACRA)Nous arrivons à KOUBANAO |

(termitière) |

13 villages sont regroupés dans la communauté rurale de Coubalan.

Koubanao, un grand village, est l’un d’eux.

La rue principale est pleine d’enfants

et de jeunes en uniformes qui sortent du lycée.

Le KDES, partenaire de l’ACRA, agit au cœur même de ces

villages de la communauté rurale. L’ACRA ayant surtout

ici un rôle d’intermédiaire

et d’acheminement des dons.

Dans les locaux du KDES, nous visitons le petit centre de formation informatique, très bien équipé.

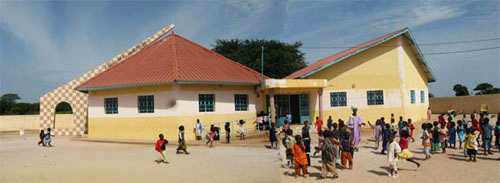

Arona, président de cette association, nous indique qu’il y a 3 écoles primaires à Koubanao et nous propose de les visiter.

Mais tout d’abord, nous

nous rendons à la

« Case des tout petits »

Ce projet mis en œuvre par l’ACRA, a été financé exclusivement par la région Lombardie.

Au regard cette photographie, inutile de dire notre surprise lorsque nous découvrons derrière ce mur immense, l’exubérance de cette construction.

Les enfants nous encerclent dès notre entrée dans la cour, mais sont vite écartés par leur surveillante.

Nous la prions gentiment de laisser ces enfants

exprimer leur joie et cette affection spontanée commune à tous

les enfants de Casamance.

Les enfants nous escortent alors jusqu’à l’entrée

du bâtiment où, là, la grille se refermera sur eux

afin que nous puissions visiter les lieux.

L’intérieur est beaucoup plus sobre.

Une salle commune avec quelques étagères de jouets. Un petit bureau. Un poste informatique. Une cuisine assez rudimentaire et des toilettes.

Cette case a un but essentiellement sanitaire

et nutritionnel, nous dit Arona.

Les enfants y prennent leur déjeuner chaque midi avant de rentrer chez eux. Les toilettes - cuvettes et robinets à hauteur d’enfant - permettent l’application des leçons d’hygiène.

L’effectif de cette case est limité à 60 enfants.

Chaque année, seuls les premiers inscrits seront acceptés.

Les autres iront dans

une autre école du village.

Nous quittons la Case des tout

petits.

Les écoles

primaires  de

Koubanao.

de

Koubanao.

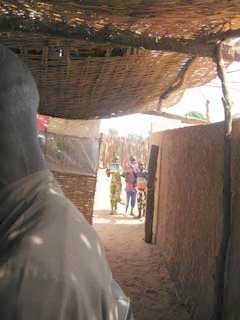

A l’extérieur de cette grande enceinte de la Case des tout petits, appuyée à l’un de ses murs, deux abris de paille.

Il s’agit de l’une des écoles

primaires de Koubanao.

Comment s’étonner lorsque Arona nous dit que les enfants refusent d’aller dans ces classes au sortir de la Case des petits.

Exprimant notre surprise devant une telle disproportion, Insa et Arona nous expliquent que la Lombardie a non seulement financé le projet de la Case des petits mais que ses partenaires en ont aussi imposé les plans et les conditions de fonctionnement.

Dans une autre région, la moitié du budget alloué ici a suffit à l’ACRA pour construire 7 classes !

Sans commentaire !

Mais ces classes sont encore bien luxueuses comparées à ce que nous allons découvrir dans un autre quartier.

Au Sénégal,

l’État accepte d’ouvrir des classes, c'est-à-dire

d’envoyer un enseignant, uniquement s’il y a des locaux.

Mais aucun financement n’est octroyé ni pour ces locaux,

ni pour l’équipement, encore moins pour les fournitures.

Afin qu’on leur envoie des maîtres, les villageois ont donc construit ces abris provisoires…qui durent.

Ils ont bien tenté de construire des classes « en dur », mais elles se sont effondrées lors des dernières pluies.

|

Voici ce qu’il en reste. |

|

Nous entrons dans la classe de maternelle.

Ces petits anges nous regardent,

sagement assis sur un tapis.

Pas un jouet - Pas un papier - Pas un crayon.

Pas même un tableau noir.

Les seuls objets occupant cette case en dehors du tapis et de l’unique chaise sont des petites tongs soigneusement alignées près de l’entrée et ces deux petites balles rouge et verte.

Ces enfants et leur maîtresse, directrice

de l’école, n’ont RIEN !

Dans la classe de moyenne

section, pas

davantage de papier ou crayon.

Seule la pointure des chaussures et 3 ou 4 jolis petits cartables accrochés sur le mur en branches de palmier, permettent peut-être de faire la différence.

Un tableau aussi, coupé en deux par la directrice, pour être partagé entre ces 2 classes.

Moyenne section

Cours préparatoire.

Édouard, maître de la moyenne

section, nous explique que l’hiver, le vent s’infiltre partout

au travers des branches de palmier.

Il fait alors tellement froid qu’ils

demandent aux enfants de ne venir qu’à 9 heures au lieu

de 8 heures.

Nous nous attendions, certes, à des classes assez rudimentaires.

Mais ici, la réalité nous frappe de plein fouet.

Il n’y a RIEN !

Et l’on ne peut sortir indemne d’une telle visite.

Le pire est de penser qu’il en est probablement de même pour bien d’autres écoles situées elles aussi dans les terres, loin des chemins touristiques, et oubliées de toutes les associations agissant en Casamance.

Si la Case des tout petits nous a semblé a priori bien démesurée comparée aux besoins et surtout aux moyens locaux, elle a au moins le mérite d’exister.

De bien loin, l’on aperçoit

ces toits.

Peut-être cette vue prouve-t-elle chaque jour à la population qu’elle n’est pas totalement oubliée et l’encourage-t-elle à poursuivre les efforts engagés ?

Note : A tous ceux nous ayant confié jouets, fournitures, vêtements et chaussures pour les petits, nous avons pris l’initiative de demander qu’une part de ces dons (jouets et fournitures) soit exclusivement donnée à ces 3 classes.

Nous comptons revenir à Koubanoa pour tenter de répondre un peu plus à ces besoins cruciaux mais aussi afin de vérifier que notre demande aura été respectée.

Par cette démarche, nous espérons n’avoir pas trahi votre souhait de venir en aide aux plus nécessiteux et vous remercions pour eux.

Une vraie

volonté.

Voyant notre intérêt devant leurs difficultés et les efforts qu’ils déploient pour les affronter, les trois messieurs qui nous escortent nous expliqueront les différentes initiatives prises par la population de Koubanao, et plus largement de la communauté rurale de Koubalan.

Nous tenons à préciser qu’à aucun moment, ces gens n'ont fait la moindre allusion à une aide que nous pourrions éventuellement leur apporter.

Ils souhaitaient simplement que nous puissions témoigner. Ce que nous leur avons promis de faire.

À Coubanao, il y a une vraie mobilisation des habitants.

La population tente de se prendre en charge. D’autres régions les imitent mais la communauté rurale de Coubalan reste un exemple en la matière.

Pour exemple, ces hommes nous

présentent

l’ASUFOR - Association des usagers des forages.

Cette association gère l’adduction

d’eau et les ouvertures de compteurs dans les maisons.

Des robinets ont été installés dans les cours des

maisons. Les habitants ne payent que leur consommation (260

CFA le m3).

Aucun abonnement.

Les membres du bureau, ainsi que son président élu chaque année lors de l’assemblée générale, sont des villageois.

L’ASUFOR reçoit des « subventions remboursables », utilisées pour étendre le réseau.

C’est l’État qui a initié ce mode de gestion

et la communauté rurale de Koubalan est une communauté pilote.

Selon les résultats de cette entreprise, ce mode de gestion sera étendu à d’autres

communes.

Les responsables de cette association sont tout à fait conscients que cette décentralisation a pour seul but de cesser toute aide financière de la part de l’État mais sont déterminés à mener à bien et développer cette entreprise.

Un exemple : Les pompes ont été financées par l’État. Ensuite, les gens doivent se « débrouiller » pour l’entretien, les réparations…etc.

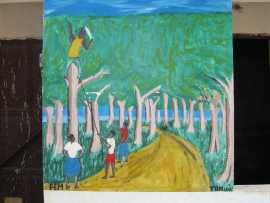

Près des bureaux du KDES, une peinture sur un mur attire notre attention.

Dans ce local, des femmes fabriquent des concentrés de fruits (Ditar, Tamarin, Gingembre, …) qu’elles vendent ensuite aux particuliers, mais elle tentent surtout de démarcher des grossistes.

Nous quittons Koubanao avec l’impression d’avoir beaucoup appris sur cette population.

Si les moyens financiers font grandement défaut, rien ne semble entamer l’enthousiasme de ces gens qui souhaitent plus que tout "s’en sortir" sans attendre une aide hypothétique.

Mais nous

ne sommes pas prêts d’oublier

ces écoles et ces enfants.

Sur la route du retour, nous regardons de nouveau les panneaux au bord de la piste :

« Je veux aller à l’école ! »

Oui… mais

quelle école ?…!